“Entre dos mundos. Nos hemos quedado en el medio de ninguna parte”. Relata José. Entre dos aguas. En tierra fronteriza. Así viven las comunidades originarias en el Norte de Salta. “Realmente el nombre de nuestra etnia es weenhayek”, continua Jose. “Wichí significa gente, pueblo. Los españoles nos pusieron ese apodo.”

Durante las inundaciones acaecidas en los alrededores de Santa Victoria por la crecida del Pilcomayo, tuve la suerte de poder conversar largo y tendido con algunos de los actores principales del lugar. Largo y tendido, sin importar el tiempo.

El tiempo y el calendario maya

Conversar largo y tendido. Sin importar el tiempo. Ese tiempo que se mide de forma distinta en las comunidades originarias. Parafraseando a Residente, se nos olvidó que el calendario que usamos lo inventaron los mayas.

Leyendo la traducción de un afiche de recomendaciones alimentarias reparo en algo. Entre palabras en wichí que no sé descifrar, aparece la palabra “minutos”. No existe la palabra “minutos” en su vocabulario. El lenguaje dice mucho. Esas palabras que no existen merecerían un estudio antropológico.

No existe la palabra “minutos” en su vocabulario. No la necesitan. Miden el tiempo con el sol y la luna. Según las cosechas. Mejor dicho, no la necesitaban. La medición del tiempo en horas, minutos y segundos es una imposición de la vida moderna. Una vez más, viviendo entre dos mundos.

Sincretismo religioso

En mi post sobre sincretismo religioso: la fusión de dos mundos, os hablo largo y tendido de como las religiones monoteístas han ido mezclándose con las creencias y saberes ancestrales en esta y otras partes del mundo. Las creencias indígenas se relacionan con la tierra y las cosechas.

Un ejemplo es la celebración del Arete Guazu guaraní coincidiendo con la época de carnaval.

El filósofo argentino Rodolfo Kusch es la figura clave para relacionar la cosmovisión indígena, el “ser” y el “estar”, a través de su concepto de “estar siendo”. Kusch propone que el “estar” es una categoría fundamental de la cosmovisión indígena y latinoamericana, contrastándola con el “ser” occidental que busca la individualidad y la identidad fija. El “estar siendo” se refiere a una existencia enraizada en el territorio, la comunidad y la cotidianidad, un devenir que se adapta y vive en relación con su entorno, en lugar de imponerse sobre él.

Entre dos mundos

“Nos encontramos en el medio de la nada. Entre dos mundos.” Nos arrebataron nuestras antiguas costumbres y aún no hemos podido integrarnos completamente en el mundo moderno”

¿Dónde cazamos?

–Nos arrebataron nuestras costumbres y nuestro medio de vida. Muchas tradiciones se han perdido. Las nuevas generaciones ya cazan como antes. No saben donde encontrar presas– sigue José. Tampoco hay lugares para la caza. El monte se ha reducido. Se han multiplicado las fincas y haciendas.

De camino a Yacuy, el taxista me cuenta que la ruta por la que circulamos se construyó en 2012. “Antes era un camino de tierra que atravesaba el monte. Recuerdo hacer el viaje con mi padre hasta Tartagal y cargar el coche con ropa de abrigo, comida y agua para dos días. Nunca sabías cuando ibas a llegar. Sobre todo si llovía. Llevábamos la escopeta preparada por si avistábamos algo. Se podía cazar en cualquier lugar”.

Continúa hablando mientras atravesamos kilómetros y kilómetros de lo que parece zona boscosa. Pero no. Cada cierto tiempo se observan porteras que dan entrada a un recinto privado. “Dicen que arreglaron la ruta para el Trichaco, el festival de música. Pero, al llegar la carretera, todo el monte empezó a tener nombre. Aparecieron las fincas y haciendas. Esta zona nunca había tenido dueño”.

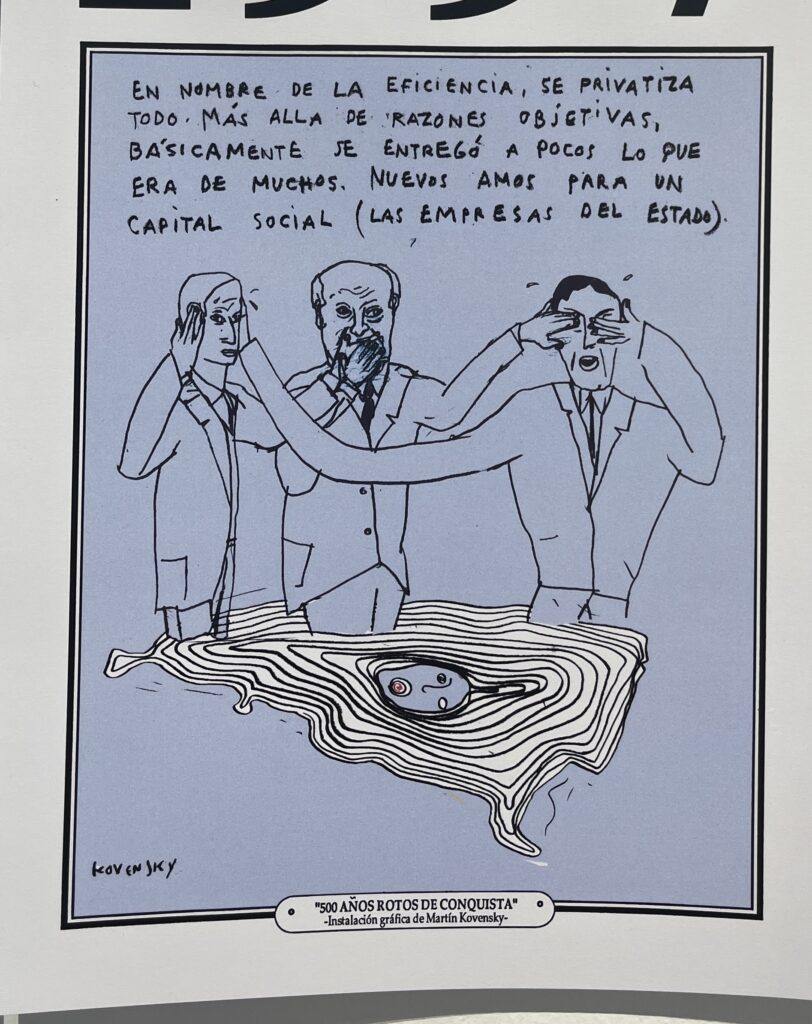

Me encuentro este dibujo de Martín Kovensky en una exposición del Centro Cultural Recoleta. Creo que no necesita palabras. El monito que no oye, ni ve, ni habla. “Se entregó a pocos lo que era de muchos”.

El arte de la pesca

“No estamos enfadados con el Tewok. El río es el que nos da la vida, aunque a veces se enfade”. Estas eran las palabras de Juan Carrizo después de que la crecida del Pilcomayo le hiciera salir de su casa con lo puesto.

El río sigue dándoles alimento. La pesca no se ha perdido. José me dice que antes usaban redes de tijera y ahora están utilizando redes tipo pollera. No importa el tipo de red. Sabemos leer el río. Vemos los caminos que siguen los peces y sabemos donde debemos poner la red para tener una buena pesca. Conocemos qué pez está llegando sólo con el ritmo de desplazamiento. Pescamos sábalos, rodaballos, varios tipos de especies.

La salida a pescar queda pendiente para la próxima visita. También probar su delicioso pescado. No tengo fotos del arte de la pesca, pero os dejo el enlace al reportaje de Nico acompañando a los pescadores chorotes. No dejes de ver su espectacular trabajo.

¿Qué pasa con la medicina?

Ya os hablé de la medicina wichí en el post sobre Marce y Moni. Muchos de los saberes ancestrales se están perdiendo. La mayoría de las personas ya no saben usar las plantas del monte. El problema es que el acceso a la medicina moderna también es muy complicado. Hay comunidades que viven a más de 2h de distancia de la salita más cercana. Sin movilidad. Una vez más, entre dos mundos.

Cortes de ruta

Entre dos mundos. Iniciamos esta conversación en la sobremesa. Haciendo tiempo para volver a intentar llegar a Santa Victoria. Hay varios cortes de ruta, llevados a cabo por distintas comunidades. Intentamos pasar el primero. Nos niegan el paso. Bronca, incompresión. No vamos a entrar en este juego de discusiones y extorsión. Nos damos la vuelta. José y Nati nos invitan a comer en su casa. Deliciosa comida y mejor conversación.

Los cortes son la medida de presión de las comunidades originarias. Utilizan estos cortes para exigir determinadas mejoras en sus comunidades. Los han utilizado desde siempre para exigir mejoras como agua, luz o educación.

En esta ocasión están pidiendo donaciones. Saben que muchas organizaciones han recaudado fondos para los afectados por la inundación y todos quieren su parte. Espejitos de colores. –Me da vergüenza. Porque son mi gente y no entiendo lo que están haciendo– verbaliza Emi. “Los cortes se están desvirtuando. En vez de pedir formación, educación o proyectos. Piden un bolsón que le va a durar 2 días. No saben lo que necesitan” continúa José.

Espejitos de colores

El gobierno comenzó a pagar una ayuda social a las comunidades originarias. Este es un error de concepto, me comentan. Espejitos de colores. –Deberían llamarla indemnización. Es un resarcimiento por todo lo que se nos quitó en este tiempo-. Y, además, al iniciar este pago deberían haber añadido capacitaciones para mostrar como administrar ese dinero.

La mayoría de las personas aquí no tienen el concepto de pensar a largo plazo. Viven el día a día. Ahorro es otra de esas palabras que no existe en su vocabulario.

En otras ocasiones no dimensionan precios. Pueden venderte una artesanía maravillosa a un precio irrisorio o dejarte pasar un corte a cambio de 100 pesos.

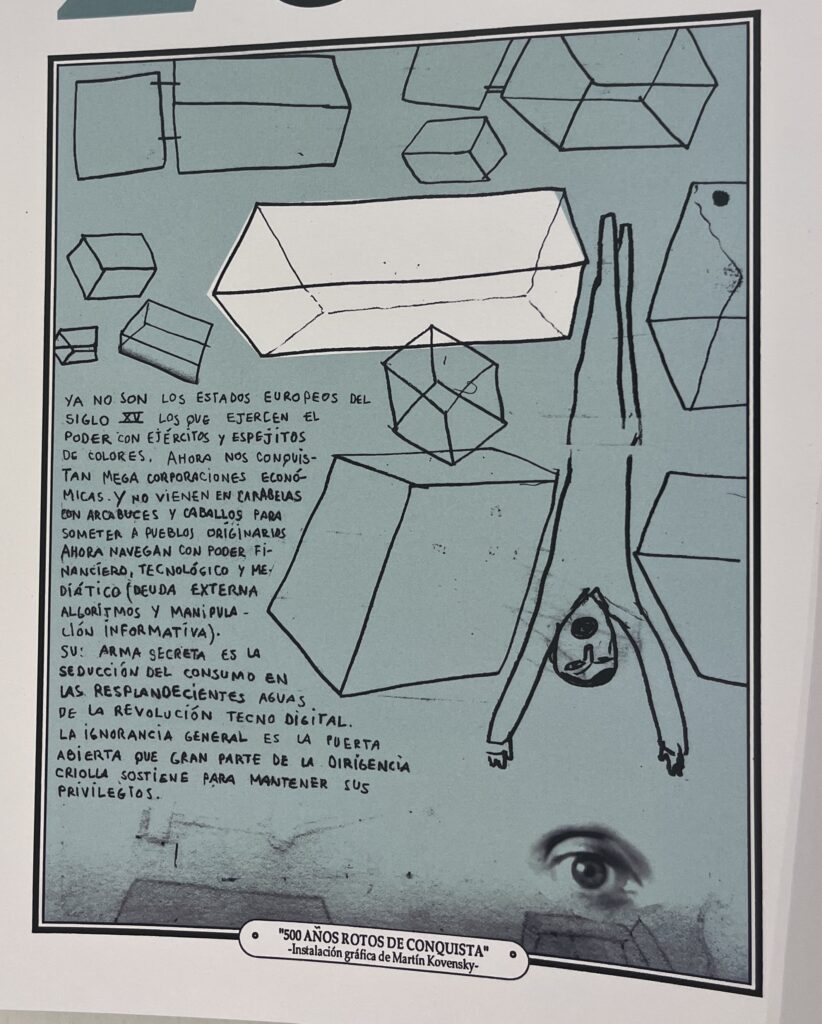

Una vez más, Kovensky poniendo en palabras e imágenes, la compleja situación que se vive en el norte.

Conversando con otro criollo de Santa Victoria, me comenta que hace 20 años solo existían unas 5 comunidades en los alrededores del pueblo. El gobierno inició el pago de una determinada cantidad de dinero a cada Cacique, el jefe de la comunidad, a cambio de favores o votos. Ese dinero en muchas ocasiones acababa repartido entre los familiares del jefe, sin repercutir en la comunidad. Viendo esto, comenzaron a existir numerosas escisiones. Cada nuevo cacique quería su pedazo de pastel. Un pastel finito. A cada uno ya solo le llegaban migajas. El número de comunidades se multiplicó. Siguen apareciendo asentamientos nuevos.

Las donaciones y los bolsones sin criterio se convierten en un engaño. La historia se repite. Nuevamente espejitos de colores.

Faltan investigadores

Me quedo con la frase de una buena amiga: “faltan investigadores”. Falta una investigación seria que dibuje un mapa real. Un mapa en el que se incluyan necesidades y recursos. Una mirada integradora que aúne los esfuerzos de las fundaciones que trabajan en terreno.

Se necesita investigar. Preguntar. Hablar con las personas.

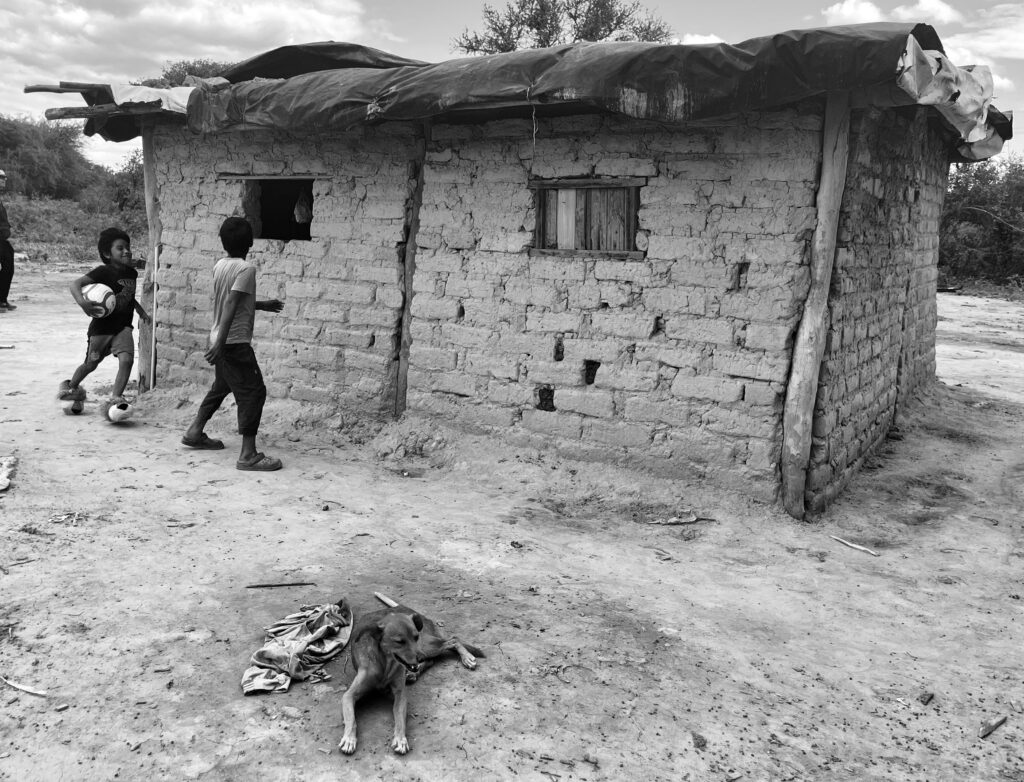

Casas abandonadas

No. No las rechazan porque las han hecho los criollos. La realidad es que no están adaptadas para el lugar. Estás casas de ladrillo tienen el techo de chapa y se convierten en un horno bajo el sol abrasador del Chaco.

Los habitantes de estas comunidades del monte han construido sus casas al estilo tradicional en el patio de las casas de ladrillo para poder utilizar algunas de las comodidades de éstas.

Las casas de adobe con techos de paja regulan la temperatura. Son cómodas para vivir en esta zona.

Decenas de casas de ladrillo en desuso. El despropósito. El intento de ayudar sin planificación. Dinero mal invertido. Con un estudio previo, con una conversación, se podría haber utilizado ese dinero para ayudar en la construcción de las casas de adobe.

O mejor aún, se podría haber invertido en investigación. En valorar posibles métodos para erradicar las vinchucas que acechan entre las paredes de adobe. Varios caciques nos piden si podemos hablar con alguien para que venga a fumigar. Tienen terror a estos insectos. Con razón. Son las transmisoras del Chagas. Una epidemia silenciosa, olvidada, cuyos síntomas aparecen años después de la infección o incluso en la siguiente generación. La infección se transmite de madre a hijo y el bebé puede nacer con problemas debidos a este parásito.

“Mi papá tiene Chagas. Nos hemos enterado ahora, a los 65 años, porque se cansaba mucho al caminar y le han detectado un problema en el corazón” nos dice Moni. Los carteles sobre el Chagas pueblan las paredes de las salitas. Es una prioridad.

Reciclando geobolsas

No. No son un desastre y usan el material de un proyecto tan caro para tapar sus techos. La realidad es que si las geobolsas están vacías se las lleva el viento y se rompen. El llenado de estas geobolsas depende del reparto de agua por parte de la municipalidad. La municipalidad tiene que llevar agua a numerosas comunidades que no cuentan con agua corriente Rellenar Tinacos y tanques.

A veces no llegan a todos los lugares. Las geobolsas permanecen vacías y se rompen. Ya no sirven para almacenar agua. El reciclaje les lleva a utilizar ese material inservible para otras funciones.

Quizá las geobolsas no sean la mejor elección en estos lugares.

La guardia del monte

También se necesita inversión. Darle continuidad a los proyectos que sí están bien pensados. José me cuenta que él fue uno de los elegidos para participar en un proyecto que tenía como objetivo crear la guardia del monte. En este proyecto se eligieron varios jovenes de distintas comunidades originarias, se aprovecharon sus conocimientos sobre el monte y el río y se les formó durante 4 años en distintos aspectos técnicos. Se consiguió un grupo de jovenes sobradamente preparados. Pero la financiación se acabó y el proyecto desapareció. Todos esos jóvenes volvieron a sus comunidades y se encuentran “durmiendo”.

José traspasó sus conocimientos a algunos de los chicos de su comunidades y formaron la Guardia Comunitaria Indígena. Ahora se encuentra luchando para recuperar ese proyecto. Ojalá lo consiga. Que no se frenen esas ganas de avanzar.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas

El INAI fue creado en 1985, tras la promulgación de la ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. Este instituto recibe varias críticas debido, sobre todo, al incumplimiento de algunos de sus programas y a la falta de recursos humanos y técnicos para llevar a cabo su función.

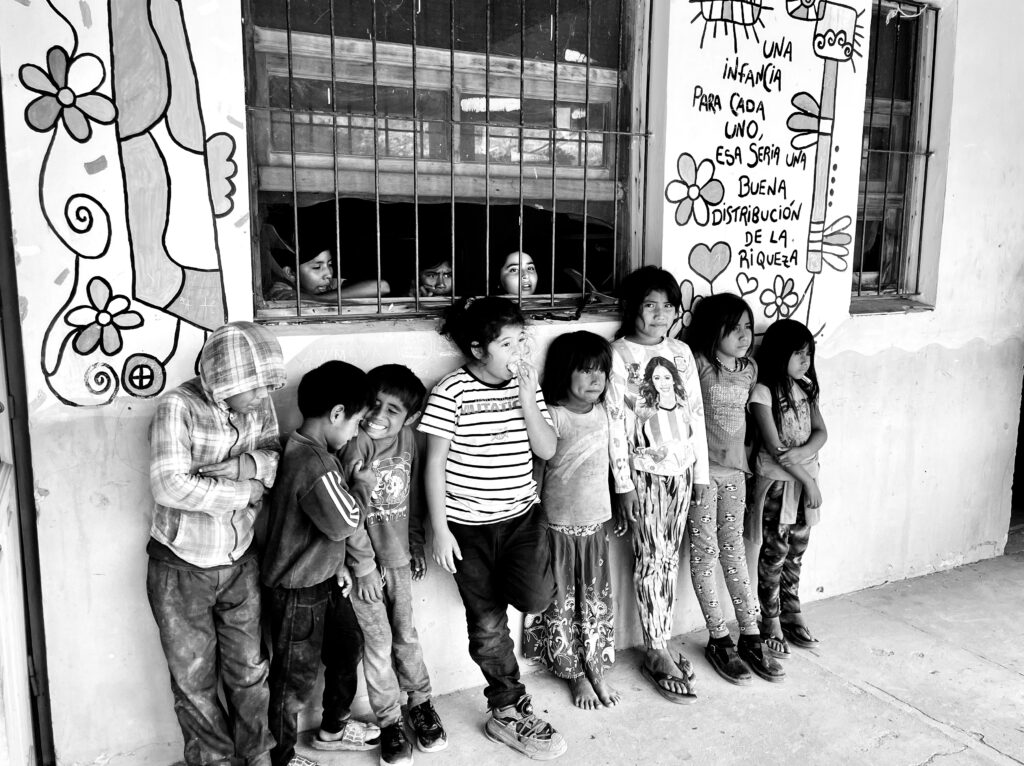

Entre dos mundos. Intentando progresar

La mayoría de las nuevas generaciones acude a la escuela. Conoce nuevos modos de vida. Busca progresar. Muchos se encuentran con grandes dificultades. Lejanía. Falta de poder adquisitivo. Racismo.

Falta inversión. Se echa de menos una presencia real del gobierno provincial y nacional en esta región fronteriza. Una búsqueda real de mejoría. Un intento de que las próximas generaciones noten el cambio.

¿Cuál es la solución? No tengo una bola de cristal que ofrezca esta respuesta. Aunque creo que sí hay una cosa clara: Se necesitan investigadores.

Se necesitan investigadores y más “Patris” en territorios tan complejos como estos. Muchas gracias por tu compromiso.

Salud.