Marce y Moni. Dos mujeres modernas orgullosas de sus raíces. Un par de maravillosas mujeres wichís. Dos historias que merecen ser contadas.

En mi experiencia en el norte de Argentina he tenido la suerte de conocer a muchas mujeres impresionantes. Mujeres que son el único sustento de sus familias. Mujeres con una fuerza especial. En la mayoría de los proyectos que propone Pata Pila, ellas son el motor principal. Equipos en territorio, mamás, voluntarias, artesanas, costureras… La lista es interminable. Hoy os cuento un poquito de estas dos maravillosas historias.

Moni: wichí y estudiante de enfermería

Moni es una mujer wichi originaria de Misión Chaqueña. Es nuestra traductora bilingüe en el centro de Embarcacion. Además de ayudarnos en la comunicación con las mamás wichis, Moni nos habla de algunos de sus usos y costumbres.

Actualmente está cursando el segundo año de Tecnicatura superior en Enfermería Intercultural Bilingüe en Carboncito.

En una de las conversaciones menciona su cuaderno de medicina wichi. Ha hecho una recopilación de hierbas y yuyos para presentarla en una de las asignaturas. ¿Me lo podrías enseñar? ¡Claro! Me encantaría verlo.

Medicina wichí

”Yo uso el cedrón para cuidarme, como anticonceptivo”. “Este yuyo es bueno para bajar la fiebre”. “Mi tío era naturalista y sabía usar todas las plantas como remedios”. “Esta planta sirve para el dolor de huesos”.

Durante estos dos años he ido escuchando numerosas frases como estas. Y a todo el que verbalizaba algo similar le decía lo mismo: ¡tienes que escribirlo! No se puede perder esta sabiduría. Carolina Condori me dijo que estaba en proceso, pero le estaba costando. Marce que no tiene toda la información, su tío era el que sabía… Aquí está Moni para hacer un pequeño resumen. ¡Bravo!

Me voy a permitir una pequeña e importante aclaración. Por supuesto, esta sabiduría ancestral no debe perderse, pero no puede reemplazar a la medicina tradicional. Hay que tener mucho cuidado con las dosis, las interacciones y los efectos secundarios. Pero la mayoría de los medicamentos empezaron extrayéndose de plantas. Todos estos conocimientos pueden ser muy útiles en investigaciones futuras.

El cuaderno de Moni

Lo primero que llama la atención de este cuaderno tan especial es su portada. La bandera de Misión Chaqueña dibujada a mano y coloreada con mimo.

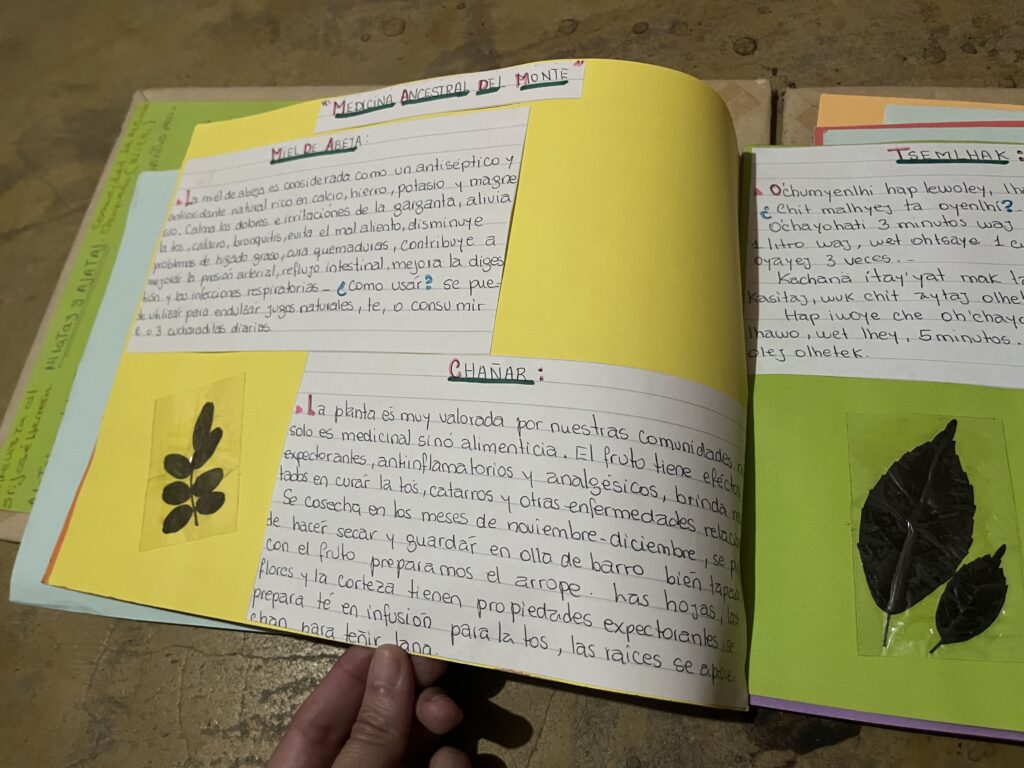

Una vez empezamos a leer sus páginas nos encontramos varios apartados: Medicinas o Kächäl, alimentos tradicionales o Olhäk tä pajchehen y cuidados u Othets´än.

MEDICINA WICHÍ

Dentro del apartado de medicina cada página nos sorprende con las propiedades de varias plantas descritas en castellano y wichí junto a una muestra de la hoja de la planta en cuestión. Todo ello escrito a mano con mimo. Una joya.

Al leer sus páginas me entero de los posibles usos medicinales de plantas como eucalipto, hediondilla, guayacán, chañar o palo borracho . Sus hojas recuerdan también las bondades de la miel de abeja y la posibilidad de hacer un jarabe para la tos con cebolla morada, ajo, limón y miel.

La medicina del monte se ha mantenido resguardada en la historia gracias a nuestros antepasados que, a pesar de la discriminación y la sistemática persecución que sobrellevaron, pudieron transmitirlas. Esta cosmovisión sustenta todo un sistema de salud de cada pueblo basado en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, las curaciones y sanaciones y la búsqueda de sostener el monte con todos sus seres vivos y el cosmos en armonía.

Mónica Guadalupe Díaz (Moni)

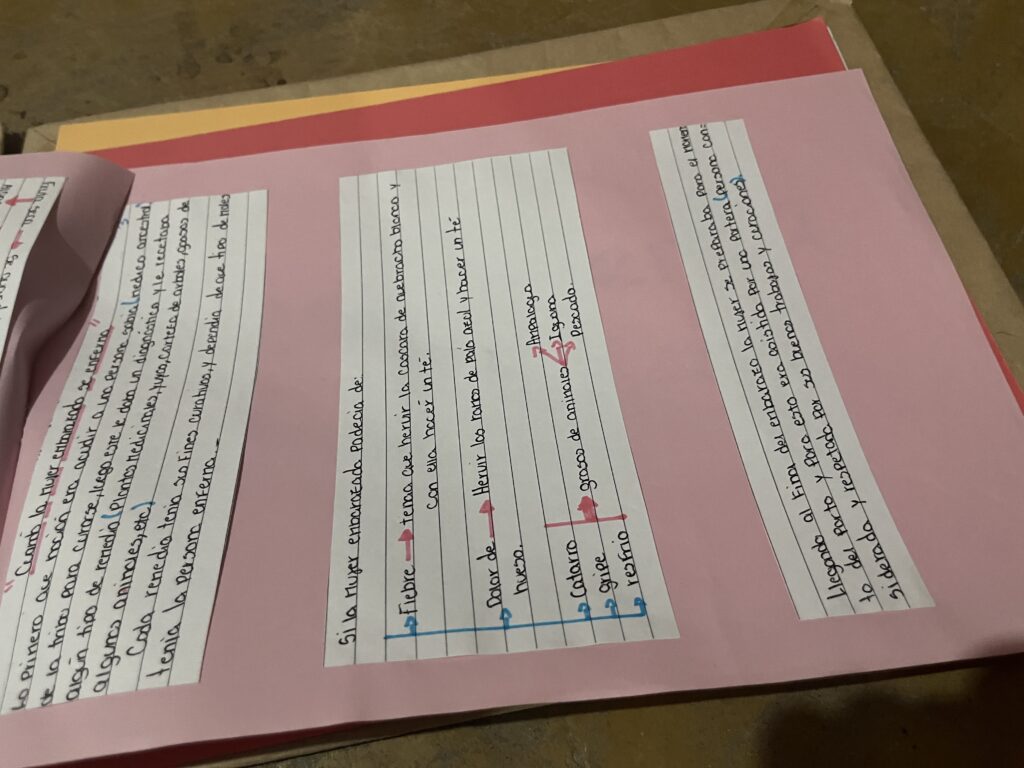

Aquí vemos algunas puntualizaciones sobre tratamientos, por ejemplo, en la mujer embarazada.

Investigaciones en Medicina wichí

El uso de las plantas y yuyos en las poblaciones originarias siempre nos ha llamado la atención a todos los que pasamos por aquí. Es una conversación recurrente. Y no somos los únicos, hace unos días Ceci me hizo llegar este artículo periodístico sobre una investigación bastante completa sobre medicina wichí.

María Eugenia Suárez fue la científica argentina que convivió con las comunidades wichí para estudiar su medicina. Este es el link para el artículo completo publicado en Journal of Ethnopharmacology.

Ese es el camino. Seguir investigando y documentando todo este saber.

Marce: artesana wichí

En mi última visita a km 6, tuve la suerte de conocer a Marce. Mientras nos mostraba sus artesanías me llamó la atención su facilidad de discurso, la fluidez de sus palabras. Como os he contado en post anteriores, las mujeres wichís no suelen prodigarse en sus conversaciones, asiq no quise dejar pasar el momento. ¿Puedo venir a charlar contigo una mañana? Claro! Te espero.

Una vida difícil

“Mi vida ha sido muy triste”. Con esta dura frase inicia la conversación Marce. ”Me críe con un padrastro y en casa me golpeaban. Yo quería estudiar, pero en mi casa no me compraban los útiles de estudio. Los chicos se burlaban de mi. Por eso me junté pronto. A los 16 años me junté para salir de mi casa.”

“Después perdí a mi familia. Yo era una mujer rodeada de gente grande. Fallecieron mi madre y mis suegros que eran los que me guiaban. Mi suegra era artesana y fue quien me enseñó a trabajar el chaguar y mi suegro me apoyaba siempre. Después mi esposo me abandonó y se fue con otra mujer. Esto fue un golpe muy duro. Se fue y nunca más volvió. Yo me encerré en casa y sólo lloraba. Económicamente no tenía nada. Y eso me hacía sufrir. Las niñas tenían 4, 15 y 18 años. La mayor, al ver mi situación, también se juntó pronto.

Entonces me di cuenta de que no podía rendirme, tenía que seguir adelante por mis hijos. Empecé a vender pan y artesanía por las ferias. Tuve que aprender a comunicarme con los turistas y a manejar tarjetas o billeteras virtuales que nunca había visto”

Yo no sabía hablar bien, hablaba poco castellano. Cuando iba a las ferias lloraba porque no entendía. Una vez me preguntaron donde estaban los sanitarios y yo pensaba: ¿habrán venido los agentes sanitarios? La gente me decía: tienes que preguntar. Pero nosotras somos muy tímidas, da miedo.

Marce, artesana wichí

Marce nos cuenta que cuando hablan entre ellas no sienten esa vergüenza. Se cohiben con nosotros, pero una vez que toman confianza van a hablar más. También nos confirma que por nuestra forma de hablar a veces perciben que les estamos retando, echando la bronca ya que hablamos fuerte y alto.

Artesanías de chaguar

La secretaria de cultura se fijó en que cuando iba a las ferias Marce hablaba con todo el mundo, le gustaba explicar su trabajo no le daba vergüenza, y fue a visitarle a su casa para proponerle ser una referente entre los artesanos. Así Marce fue visitando a otros artesanos casa por casa para proponerle trabajar de forma conjunta.

Mis paisanas cuando van a hablar tienen vergüenza. Bajan la mirada, bajan la voz. Son muy tímidas. A mi desde pequeña me gustaba cantar en la iglesia y quizá por eso me da menos vergüenza hablar. O quizá es mi don. No sé.

Marce, artesana wichí

Se sumaron alrededor de 40 artesanos que acudían a vender a Tartagal. Pero en Tartagal las ventas eran mínimas. Después el intendente empezó a buscar algún otro lugar para vender. Fueron de feria en feria hasta que finalmente consiguieron iniciar el mercado artesanal en la capital.

Nosotros como originarios nos desesperamos. Hay días que se vende y otros que no. Hay gente que se desespera y quiere vender ya, porque lo necesita ya. Por eso hubo artesanos que se retiraron.

Marce, artesana wichí

¿QUÉ ES EL CHAGUAR?

El chaguar (bromelia hieronym) o chutsa en lengua wichí, es una planta que puede encontrarse por todo el chaco semiárido. Su fibra ha sido utilizada por el pueblo wichí desde tiempos inmemoriales para confeccionar numerosos objetos de uso doméstico.

Yo lo que quiero es que la gente conozca el trabajo que hacemos y de donde viene. Porque hay mucha gente que viene a comprar y se aprovecha pagando con ropa vieja. Este es un trabajo que cuesta mucho y quiero que se aprenda a valorar.

Marce, artesana wichí

RECOLECCIÓN

La planta de chaguar necesita unas condiciones específicas para crecer. Marce intentó plantarla en la zona de su comunidad en kilómetro 6, pero la planta no crecía.

Para conseguir la materia prima, tienen que viajar a la zona de Santa Victoria y adentrarse en los montes. Las mujeres recorren el monte buscando la planta y, debido a sus espinas, la sacan con un palo con horqueta. Esto implica la destrucción de la planta y, sumado a la deforestación, hace que cada vez sea más difícil encontrarla. Además hay que conocerla ya algunas plantas similares que se pueden confundir.

Ahora ya hay personas locales en Santa Victoria que saben donde buscar el chaguar, y se dedican a recolectarla para venderla a las artesanas. Marce incluso nos cuenta que a veces les piden que le paguen con zapatillas o ropa.

HILADO

Las artesanas seleccionan las hojas, golpean las fibras y quitan la cobertura raspando las hojas para eliminar impurezas. Después abren las hojas por la mitad y extraen las fibras. Las fibras internas de las hojas son machucadas en el yunque por las artesanas para su separación. Finalmente, enjuagan las fibras limpias que usarán para tejer y las secan al sol. Cuanto más fuerte pega el sol, más blanca queda la fibra.

Después, para conseguir fibras más fuertes, se juntan varias fibras y se ruedan sobre la pierna.

TEÑIDO

El color natural de las fibras de chaguar es un color crudo. Para lograr otros colores, usan tintes naturales provenientes de raíces, frutos, cortezas y hojas. Semillas de algarrobo para el marrón, guayacán para el negro, yerba mate para el verde, raíces u hojas de palo santo para el amarillo, anaranjado con barba del monte… En muchas comunidades ya dominan una paleta de 35 colores.

También se utilizan tintes artificiales como anilinas para crear colores más llamativos. Luego se fijan los colores del tinte con ceniza.

TEJIDO

Una vez que los hilos están listos y teñidos se inicia el trabajo de tejido. Hay dos tipos de tejido: el artesanal en el que usan unas agujas de hueso con las que realizan el punto de yika y el tejido con telares donde el punto queda más prieto.

Cooperativas de artesanas

Marce actualmente vende su artesanía junto con la de algunos de sus vecinos de kilómetro 6 en el mercado artesanal de Salta. ¡No dejes de visitarlo!

Dentro de los proyectos de Pata Pila, también se acompaña a otras cooperativas de artesanas. Visita sus redes para descubrir la belleza de sus artesanías:

- Manos artesanas, en La Loma (Embarcación)

- Atsinhay Hanyahay, en Alto la Sierra

Gracias Marce y Moni por compartir un poquito de vuestra sabiduría. ¡Nos leemos en breve!

Acabo de escribir este post hoy, 8 de marzo de 2025. ¿Casualidad? O más bien decisión.

Por aquellas q se atrevieron a desafiar lo establecido para que nosotras tengamos derecho a leer, estudiar, votar, tener propiedades o trabajar en lo que decidamos. Porque a lo largo y ancho del planeta aún quedan muchas cosas que mejorar. Porque no podemos aceptar ni un solo paso atrás. ¡Conmemoremos una lucha que no ha terminado!